沙特阿拉伯地区消费者购物趋势调查:时尚类产品最受欢迎!

这里需要说明的是,我们的测样,一般都会让厂家同时提供中文说明书,和相应国家站点的外文说明书,中文说明书方便测样操作,外文说明书则是为了语法勘误,使之更贴合相应国家的表达习惯。

其实从这一个微小的细节中,我们便可以洞悉,是什么原因导致了一件商品的畅销或者滞销。有的卖家可能会担心更换说明书的成本或者时效,其实这个成本远低于去删掉一条差评的成本,时效方面,快则2-3天,慢则一周就能做好。

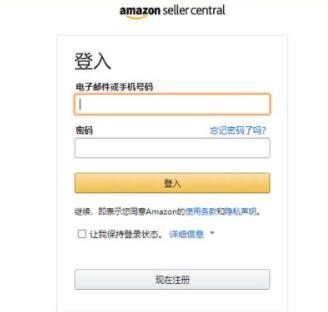

我们建了一个亚马逊卖家交流群,里面不乏很多大卖家。

现在扫码回复“ 加群 ”,拉你进群。

热门文章

*30分钟更新一次