5月封号潮以后,亚马逊卖家们噤若寒蝉,不敢轻易“刷单”与“测评”了。原以为可以平静一阵子了。

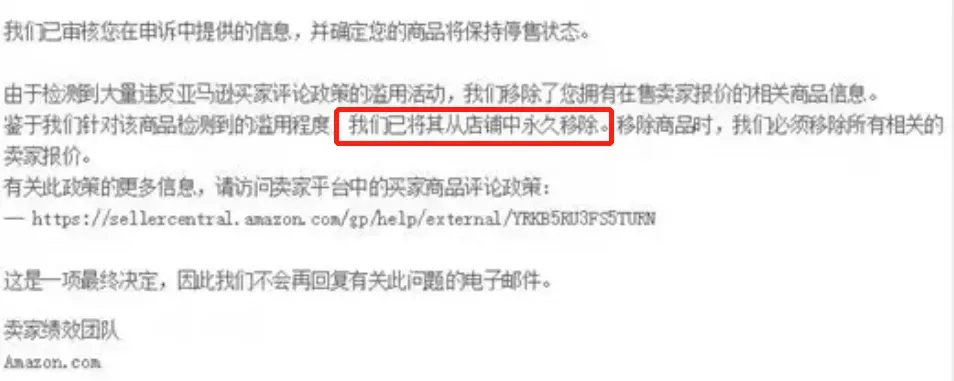

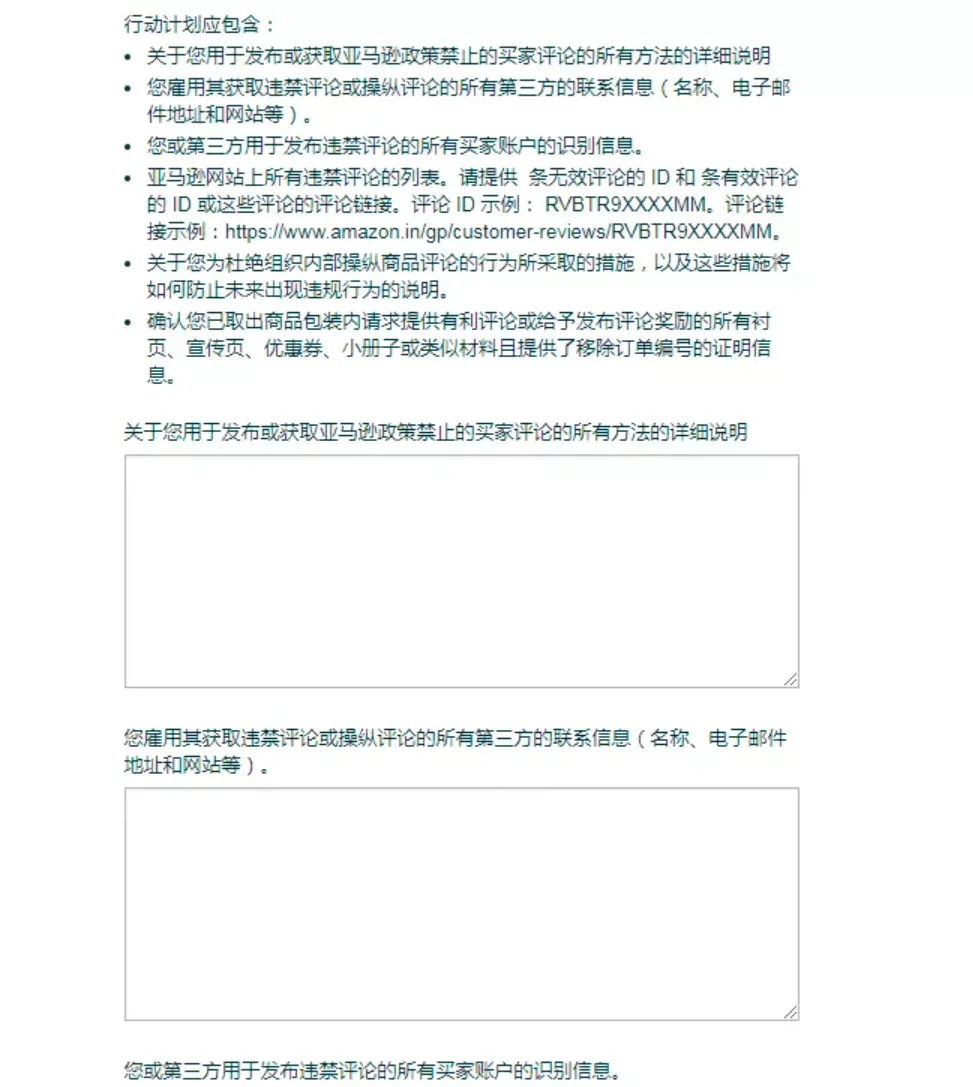

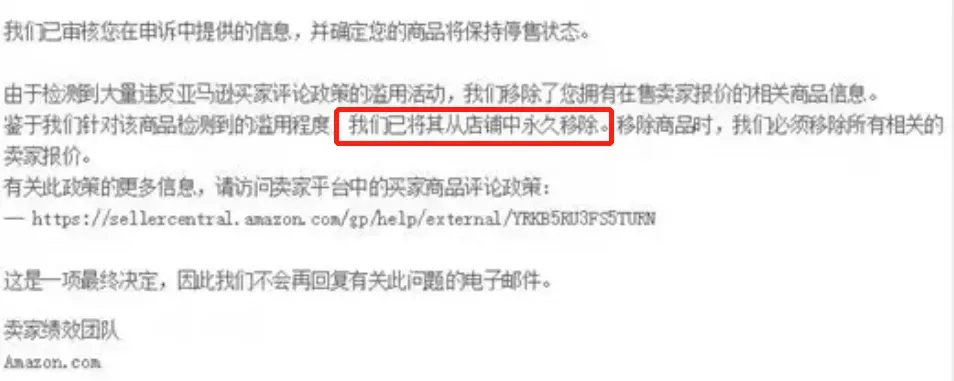

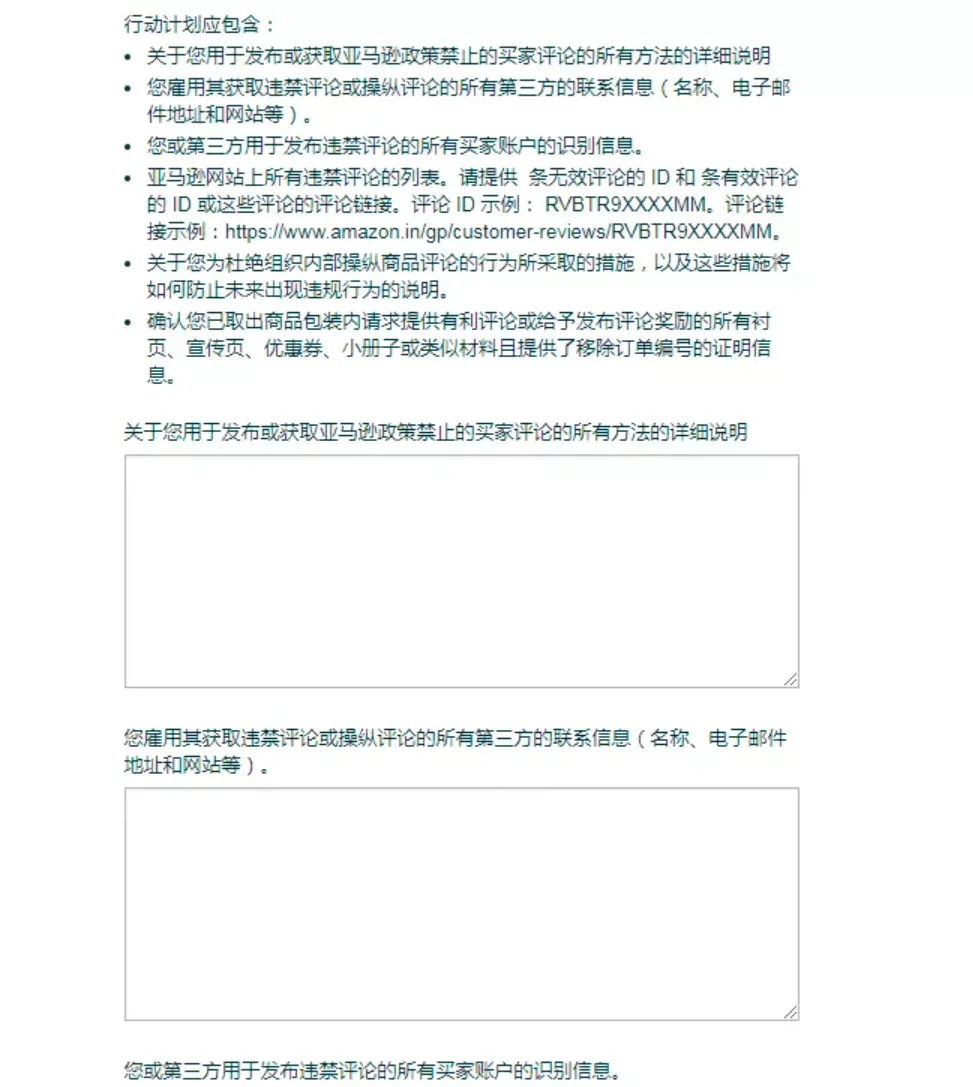

没想到,今天一批卖家收到亚马逊警告信,因为“违反买家商品评论政策”。这跟上周六,大量卖家收到绩效通知,但产品依然正常销售的情况不同。一些卖家咨询客服后,得到不同回复。有的客服说是短期内销量激增,有的则说分类审核导致下架。不过,亚马逊官方经理称,现在确实在发起新一轮查刷单。一些卖家看到申诉按钮还在,很快提交了申诉和“行动计划”。结果,却得到亚马逊的“终审”:“ 由于检测到大量违反亚马逊买家评论政策的滥用活动,我们移除有在售卖家报价的相关商品信息。”“鉴于我们对该商品检测到的滥用程度,我们将其在店铺中永久移除……这是一项最终决定,我们不会回复有关问题的电子邮件。”有经验的卖家称,现阶段不要急着“坦白从宽”,忙于提交“Acation Plan”,先冷处理,等一等,看看是否风向,是否有更好的参考办法。有时过于主动申诉,反而会撞在枪口上。

确实,在5月封号潮之后,许多卖家收敛了一阵子,但依然还是忍不住“刷”,只不过,频率低了很多。比如,一位卖家称“ 前100单,没有一个评论,后面200个单,测评30多个星评 ,含10个文字评”。有卖家“从未联系任何第三方进行好评奖励,但有链接被停止销售了”,也有卖家称“所有评论都不是通过违规渠道获取的,但依然被判定违规。”亚马逊都是通过智能化系统来批量检测的,根据listing的共同特征或者关联点进行筛选,部分产品链接,难免会被无辜“连坐”。

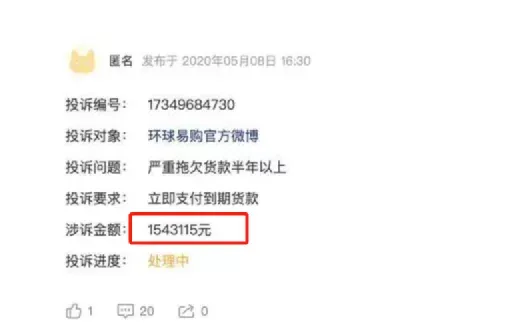

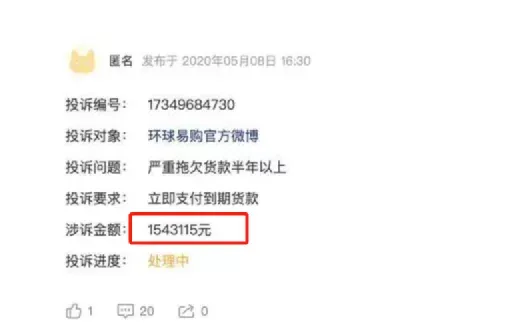

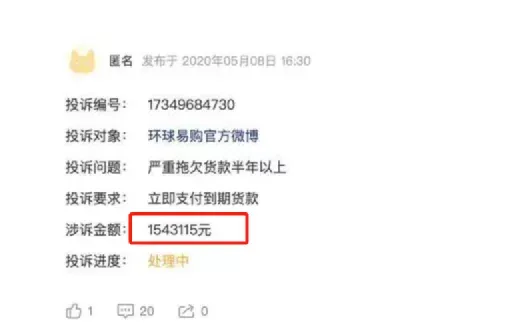

近日,亿观资讯组留意到另一个大消息,100亿级大卖家环球易购旗下独立站平台Gearbest,关闭了 。Gearbest是以销售3C为主的独立站,高峰期注册用户达5098万,如今一朝之间关闭了,实为可惜。这件事很大,为了确定真实性,我们进入Gearbest母公司环球易购的官网,从其“综合平台”的入口进入Gearbest.com。看到的结果依然一样,URL无效,无法访问。看来,被关闭已是事实了。在此之前,我们蓝海亿观网也曾报道过,环球易购因拖欠货款,被供应商堵住了办公室大门。其中相当比例的供应商,就是为Gearbest供货的。大量供货商在新浪黑猫平台上投诉。一位与环球易购合作5年的老供应商,一笔几十万货款催了3个月也没有任何结果。

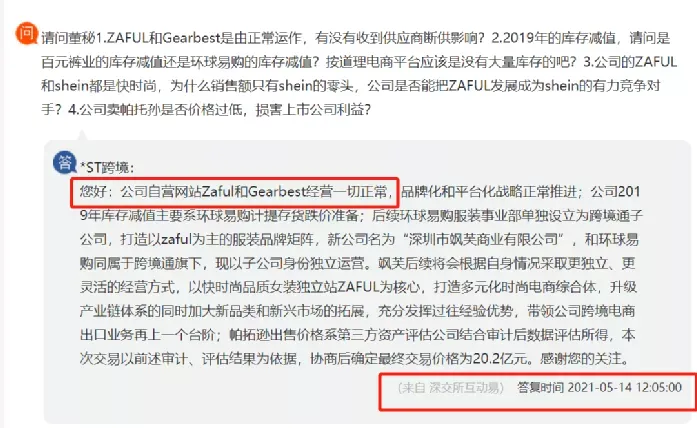

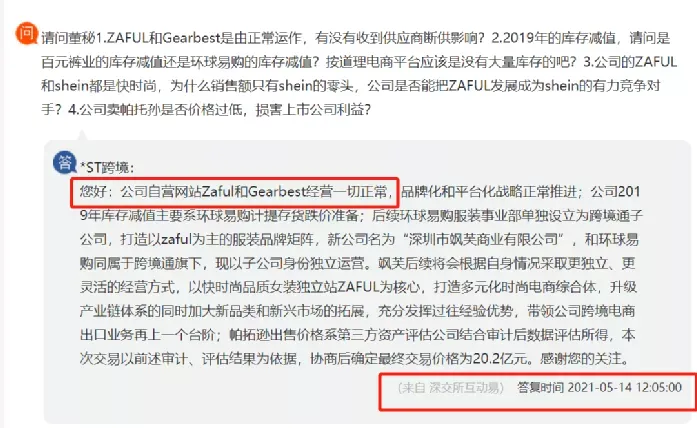

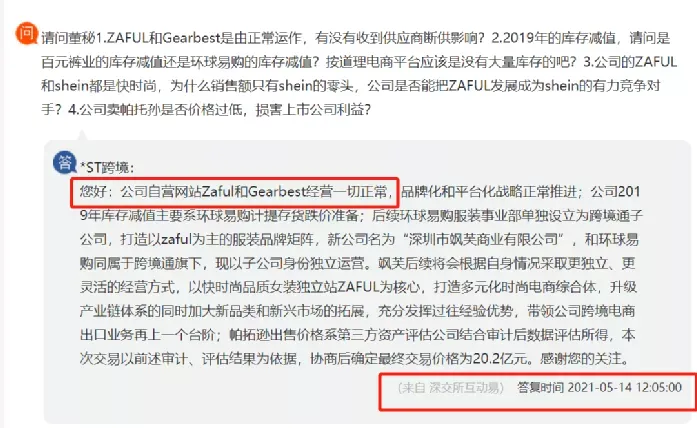

当时,一些供应商没有办法,跑到环球易购另一个独立站平台Zaful的办公点去讨说法,毕竟做时尚产品的Zaful,是环球易购剩下的不可多得优质资产之一。供应商们知道Zaful还是有钱的,而Gearbest几乎是山穷水尽,穷得叮当响了。如今,Gearbest网站的关闭,坐实了之前的猜测。深圳一位跨境电商人士告诉亿观资讯组,听说Gearbest方面几乎没有人在办公了。 因此,目前从各方信息来看,Gearbest的经营确实遇到了大问题。微妙的是,就在今年5月14日,母公司ST跨境通董秘回复投资者称,公司自营网站Zaful和Gearbest经营一切正常。

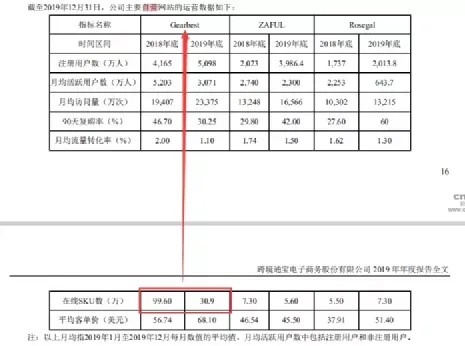

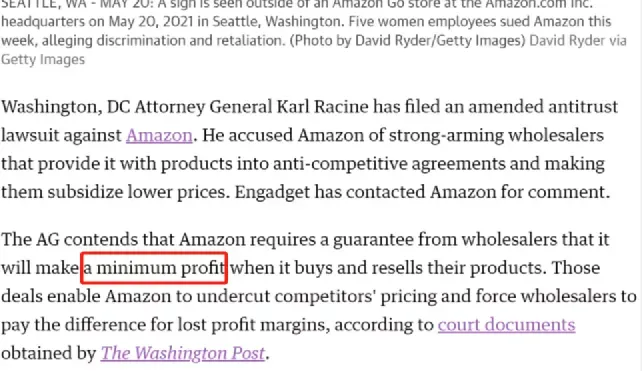

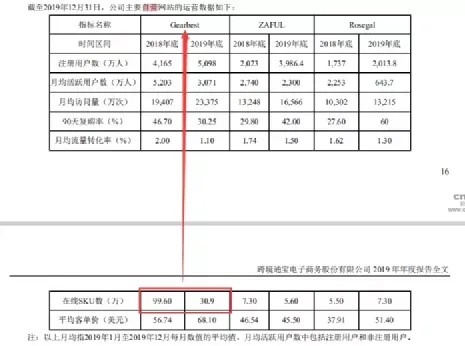

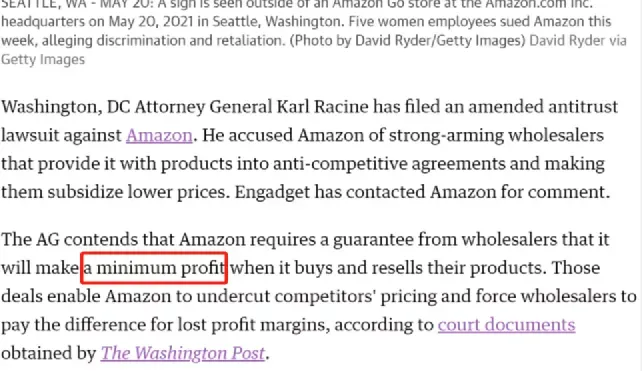

同时在一年前,即2020年8月,环球易购官网还贴出Gearbest的爆单喜报:《猛增300%,GGearbest黑马卖家自述7.28年中大促〈爆单经〉》在一片热闹与辉煌后,如今整个网站关闭,着实令人唏嘘感慨。Gearbest一度是环球易购旗下的重点独立站,在海外确实吸引力一批电子产品爱好者。它的商品价格很便宜,运费也很低,击败了许多外国同行。然而,从去年开始,似乎它遇到了问题。一改平时低价格的路线,将很多产品大量提价,接着,对联盟营销人员(推广并成交后,获得分佣的人员)也“苛刻”起来了。接着,客户支持、退款等方面的服务质量,也逐渐下降,一些情况下,甚至发不出货,或者线上的产品总是变成“缺货”状态。我们从母公司跨境通财报上看到,2019年,Gearbest的注册用户为5098万人,活跃用户3071万,到了一年后的2020年后,用户数量暴跌,一下子少了一千多万。注册用户和活跃用户一下子变成了3017万人和2666万人。月均访问量也从23375万次,暴跌到17482万次。Gearbest经历了大规模扩张,然后又大规模收缩的过程。2018年底,Gearbest的在线SKU数量还有99.6万个,到了2019年底,其SKU数量直线下降到只剩下30.9万个。直接砍掉了68万个SKU。下架后售出之前,必然是堆在仓库当中。等待找到清库存的渠道之后,大规模跌价,亏本清仓。因此,Gearbest的败象在几年前已经显露出来了。在2020年底,它的活跃用户还有2666万人,如今半年多过去了,因其产品缺货、客服质量下降、等因素,其活跃用户数量也会进一步下降。但无论如何,Gearbest也是一个几千万用户的大站,也积累了一定品牌声誉,也拥有不少自然流量。如今一朝之间却关闭了,好比一座巨大的建筑,轰然倒塌。美国媒体报道,华盛顿特区总检察长卡尔·拉辛宣布将扩大对亚马逊的诉讼范围,包括针对第三方卖家制定的定价策略。在起诉声明中,华盛顿总检察长认为,亚马逊利用其市场主导地位来操纵定价政策。除了第三方卖家,亚马逊还与第一方卖家和批发商签订了反竞争协议。亚马逊与供应商签订了一个“最低利润协议”,就是说,如果亚马逊在采购或者转售这些供应商(或第一方卖家)的产品时,必须保证可以赚得最低利润,否则,供应商要赔偿差价,最高达数百万美元。实际上,对于第三方卖家,亚马逊也有类似的控制价格的霸王条款。 其中有一条“价格对等条例”,禁止卖家以低于亚马逊上面的价格,在其他电商平台或渠道上销售商品。如果一个卖家在亚马逊上卖鼠标,标价9美元,但卖家在自己的独立站、eBay、沃尔玛平台上标价8美元出售。或者,卖家在所有渠道都卖9美元,但感觉在亚马逊上成本太高了,将价格提到了10美元,其他平台的价格不变。这种情况下,卖家就违反了“价格对等条例”,是不被亚马逊允许的。不要紧,亚马逊会用机器人,全网搜罗和抓取卖家的品牌、店铺信息,经过数据比较,锁定卖家的身份。接着,卖家的店铺可能要“遭殃”了。不是产品listing的权重被下调,就是购物车(BuyBox)丢失。购物车对卖家来说非常重要,因为亚马逊平台上80%订单,都是通过购物车下单完成的。这样一来,卖家只得乖乖就范,服从淫威。后来,在媒体和监管部门的压力下,亚马逊悄悄地修改了这一条款。然而,亚马逊不甘心,又推出一个“公平定价政策”(Fair Pricing Policy)。这个政策其实换汤不换药,依然还是压制卖家的价格,让其保持亚马逊售价的最低价。如今,一系列的反垄断诉讼,将有助于亚马逊改变这些强制条款,对卖家来说是一个好消息。